初夏的中原大地,绿意如诗,生机盎然。5月19—20日,习近平总书记步履不停,深入洛阳、郑州等地考察调研。

在洛阳龙门,游客们难掩激动,纷纷簇拥上前向总书记问好。总书记微笑着与大家亲切交流,一句“你们是从哪里来的”瞬间拉近了与民众的距离。人群中,有游客高声回应:“我们是来看小学课本里的古迹!”欢声笑语间,总书记的话语意味深长:“都是慕名而来啊!中华文明博大精深,值得我们多到实地去寻溯。”这一“寻溯”,恰似一把开启文明宝库的“金钥匙”,指引我们探寻华夏文明的根脉与源头宝藏,更饱含着对文化传承发展的殷切期许。

溯甲骨殷墟之幽踪,我们得以触摸华夏文明根系的千年脉络。安阳殷墟的黄土之下,15万片甲骨沉睡千年,它们是镌刻着古老智慧的文明密码本。每一道裂纹、每一个刻痕,不仅将中国信史前推至商代,更以“象形、会意、形声”的造字法则搭建起中华文明的认知基石。考古工作者俯身解读的,不仅是甲骨上的古老文字,更是中华民族“天人合一”的哲学思维。郑州商城遗址的夯土城墙,历经3600年风雨侵蚀,版筑的痕迹依然清晰可辨。那些深浅不一的夯窝,仿佛在诉说着商代工匠的勤劳智慧,重现“商邑翼翼,四方之极”的都城盛景。洛阳二里头遗址出土的绿松石龙形器与乳钉纹青铜爵,更是中国早期国家形成的物化见证,成为解答“何以中国”这一宏大命题的关键注脚。全省1000余处国保省保单位,如同深深扎入中原大地的根系,每一处都是文明演进的生动切片,共同编织着中华文明“多元一体”的基因图谱。

郑州“只有河南·戏剧幻城”百亩麦田上的打铁花表演蔚为壮观。 本报记者 聂冬晗 摄

承唐宫夜宴之雅韵,我们欣喜见证文化传承幼苗的时代新貌。河南卫视匠心打造的《唐宫夜宴》,将舞台搬进河南博物院,14位“唐宫小姐姐”身着华服、水袖翩跹,以灵动舞姿激活了盛唐文化的DNA。5G与AR技术的巧妙融合,让虚拟与现实交织碰撞,沉睡千年的文物瞬间“活”了过来,在数字世界中焕发出崭新生命力。节目高达5亿次的播放量,正是传统文化破圈传播的有力证明。而“只有河南·戏剧幻城”的21个剧场,宛如一部立体的“中原通史”。在“李家村茶铺”,游客接过的不仅是一杯清茶,更是一段沉甸甸的历史记忆;在“幻城剧场”,历代先贤的幻影次第浮现,勾勒出中华文明长河的精神谱系。如今,年轻人身着汉服穿梭古街,用AR扫描甲骨文制作表情包,这些充满创意的举动正是传统文化传承的代际接力,让古老文明在新时代绽放出别样光彩。

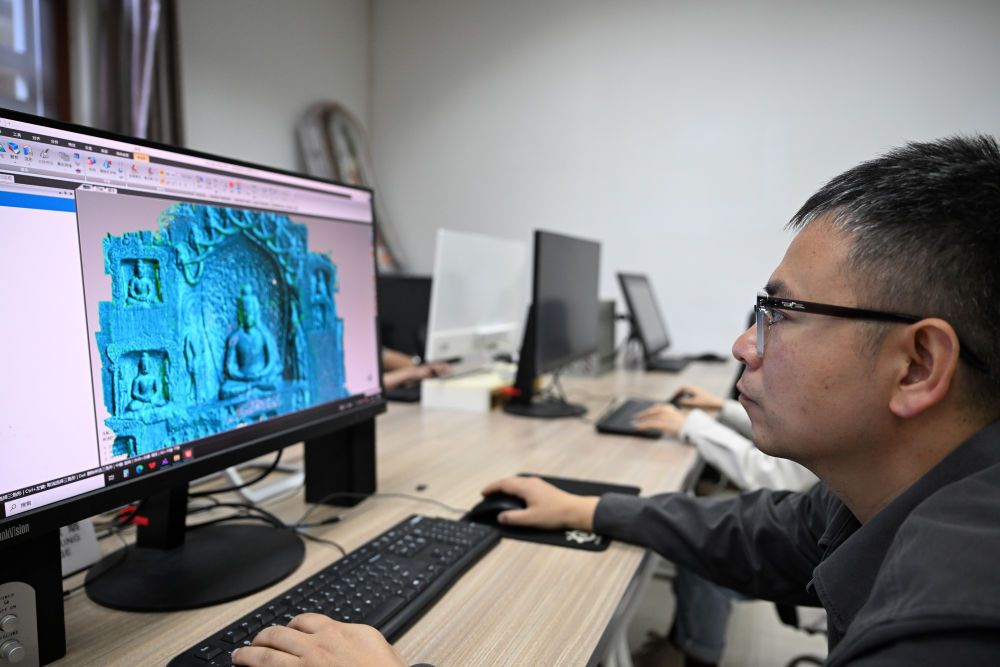

2025年4月10日,龙门石窟研究院工作人员进行3D建模工作。

融石窟光影之奇幻,我们领略到文旅融合枝丫的创新形态。龙门石窟的卢舍那大佛,在数字化团队2000多个日夜的不懈努力下,通过三维扫描技术高精度“入驻”数字空间。游客戴上VR眼镜,便能跨越时空,近距离欣赏大佛的慈悲面容与精湛工艺。云台山的玻璃栈道凌空而立,信阳的茶旅融合产业蓬勃发展,鄢陵花博园的生态文旅模式推陈出新……这些创新实践,都是文化与科技、产业深度融合的丰硕成果,不仅为游客带来全新的旅游体验,更为乡村振兴注入强劲动力。

文博会河南馆洛阳礼物文创产品。 李赟 摄

绽文旅花海之绚烂,我们深切感受华夏文明繁花的四海芬芳。洛阳牡丹文化节从“全城赏牡丹”升级为“元宇宙花展”,让全球观众共赏“唯有牡丹真国色”的盛景;黄帝故里拜祖大典通过直播连线全球183个国家和地区,凝聚起全球华人的精神共鸣;抖音、TikTok等平台上,河南文旅相关话题播放量累计数亿人次,让河南的文化魅力乘着数字浪潮传遍世界。河南文旅正以文化自信为帆,将厚重的历史文化转化为强大的传播动能,在世界舞台上绽放光彩。

“文旅融合前景广阔,要推动文旅产业高质量发展,真正打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业。”总书记的河南之行,是对中原大地高质量发展的深切关怀与精准指引。站在新的历史起点,河南人民正沿着总书记指引的方向,以坚定的信心、实干的精神,深挖文化内涵,拓展产业边界,提升服务品质。相信在不久的将来,中原大地的文旅之花必将绽放得更加绚烂,为推进中国式现代化贡献磅礴的河南力量,向着更加美好的明天阔步前行。(大河网特约评论员 杜才云)

首页

首页