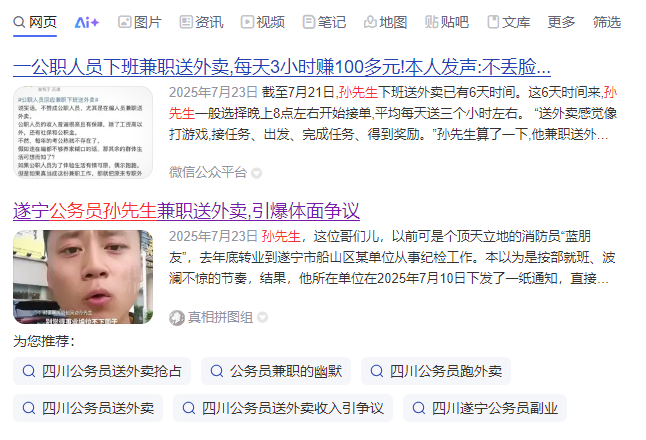

暮色中的电动车驶过霓虹街巷,四川公务员孙先生的蓝色工装浸透汗水,更浸染着中国治理转型的复杂底色。当公章与外卖单在同一个口袋共存,当体制身份拥抱市井烟火,这场看似寻常的生存突围,已然成为观察当代中国治理哲学的微型棱镜——在秩序与活力、神圣性与人性化的张力间,寻找着动态平衡的支点。

生存权是最基本的职业伦理。月薪三千的基层公务员群体,正承受着身份光环与经济现实的剧烈撕扯。西南某市调查显示,基层公职人员平均房贷支出占收入62%,育儿成本吞噬过半收入者达七成。当“高薪养廉”的理想遭遇“以薪养家”的窘境,孙先生们穿梭街巷的身影,实则是体制内普通劳动者维系尊严的正当选择。那些“何不辞职”的质问,恰似现代版“何不食肉糜”——当体制围城内外皆非乐土,合规副业实为保障社会公平的理性出口。当一位法官在裁判文书网公开检索自己审理的案件,只为确认当事人不在外卖平台投诉自己时,这种黑色幽默折射的正是生存焦虑的普遍性。

祛魅圣职观:回归劳动者的本质尊严。将公务员神圣化为禁欲式献祭,实为封建官本位的当代遗存。现代治理体系中,公职本质是专业技术岗位。德国《联邦公务员法》明确允许每周兼职不超过副业工时上限,日本教师暑假务工收入占比年收入15%以内属合法范畴。当数字经济催生无数新职业,却要求公职人员固守清贫的道德绑架,既违背“按劳分配”的社会主义原则,更可能滋生期权腐败等隐性寻租。孙先生被汗水浸透的工装证明:用双手而非权力获取收入,恰是对廉洁伦理最坚实的守护。正如某市税务干部在合规送餐三年后坦言:“每一单五星好评,都比领导表扬更让我感到职业尊严。”

制度篱笆需三重精密编织。争议的本质不在劳动本身,而在权力边界的精确勘定。现行《中华人民共和国公务员法》第59条“营利活动”的模糊表述,导致某地教师开网约车被严惩而官员家属经商畅通的荒诞。破局需构建“三维监管”:权力隔离带(严禁在监管领域及关联方任职)、阳光账簿制(兼职类型收益全公示)、智能预警网(银行税务数据联动监测)。可参照香港公务员事务局“利益冲突雷达系统”,实现兼职申请、过程、收益全流程可溯——当监管如空气般自然存在,权力方能健康呼吸。某省纪委监委上线的“公职者非薪收入动态监测平台”,正是以科技赋能制度理性的积极探索。

人才活水需破体制淤塞。现象背后是人力资源的结构性错配:某省公务员招录报录比达87:1,同期制造业“工匠”缺口率47%。当清北博士在街道办研究垃圾分类细则,半导体企业却为首席工程师开出百万年薪难觅良才,合规兼职恰是疏解体制淤塞的减压阀。更需推进“旋转门”制度改革,如苏州工业园试点“聘任制公务员学术休假”制度,允许技术型官员带职进入科研机构——当政策制定者经历市场淬炼,治理智慧方能破除“文件治国”的路径依赖。深圳某街道办主任在科技企业兼职产品顾问后推动的“秒批”改革,正是体制经验与市场创新碰撞的火花。

孙先生的保温箱在街角渐行渐远,箱体残留的温热恰似制度变革的刻度。这场蓝色工装革命的深意,远超越是否允许送外卖的技术性讨论,直指治理现代化的核心命题——如何在守护权力笼子的同时打开民生窗子,在保持体制刚性的同时注入人文温度。当电动车尾灯融入都市光影,那闪烁的不仅是骑手的转向信号,更是一个古老文明在秩序与活力、集体与个体间寻找黄金平衡点的星火。这微光之下,是更具韧性的治理生态正在生成:既容得下公章朱红的庄严,也盛得下外卖箱里平凡人家晚餐的温度。(梁锦程)

首页

首页