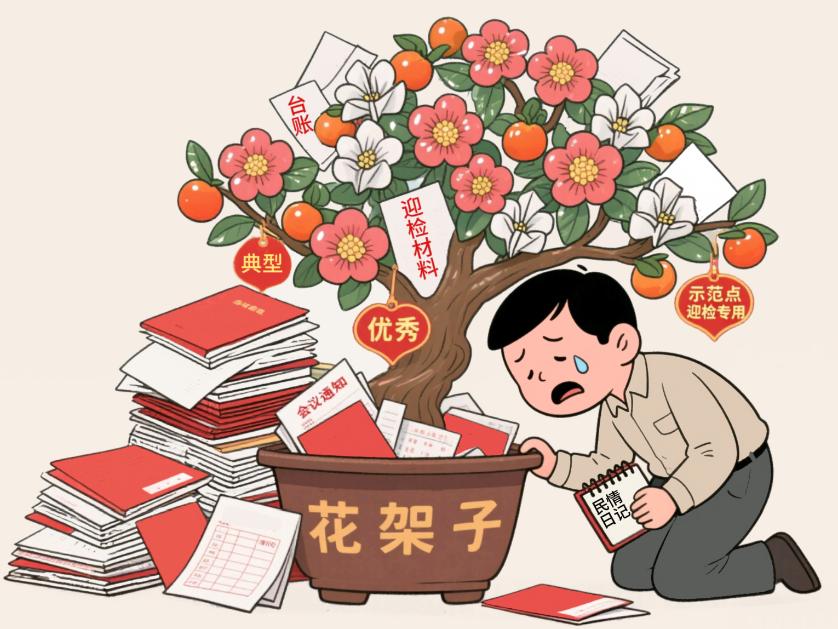

当前,基层工作中一些“花架子”现象值得警惕:习惯“以会议落实会议”“以文件落实文件”,热衷打造“迎检盆景”,满足于用“留痕”代替“留心”。这些形式主义做法悄然蔓延,正挤压着扎扎实实干事创业的“真把式”空间。

究其根源,有多重因素。其一,“指挥棒”偏向虚功。评价工作成效时,一些上级部门考核体系过度偏重“材料厚度”和“汇报亮度”,对问题是否真正解决、群众是否真正满意却关注不足。其二,“避责心”催生形式。在“多干多错、少干少错”的避责心态驱使下,部分干部更乐于选择“安全稳妥”的形式化路径,做足“规定动作”以求免责,回避真正解决矛盾的“自选动作”。其三,“路径依赖”积重难返。长年累月形成的重形式惯性,让部分人误以为“形式到位”即等于“工作到位”,深陷其中难以自拔。

欲破“花架子”迷障,彰显“真把式”价值,需多管齐下,动真碰硬。要把评价重心转到群众满意度、实际问题解决率和长远发展效益这些硬指标上,从看“做了没有”变成看“干得怎么样”“效果好不好”,让能解决难题、敢于担当的干部脱颖而出。要坚决治理避责心态, 旗帜鲜明地保护担当作为、勇于创新的干部,建立健全容错纠错机制,区分好工作探索失误与违纪违法;对为逃避责任搞形式主义并造成不良后果的,必须严肃追责问责。要善用科技力量提升效率,大力推广大数据、人工智能等技术用于督查考核和日常管理,切实减少不必要的台账、报表和层层检查,让数据多“跑路”,使干部能真正“沉下去”,把精力从应付检查中解放出来,回归服务群众的根本职责。(李昕/文 伏月鸣/图)

首页

首页