□大河网评论员 申华

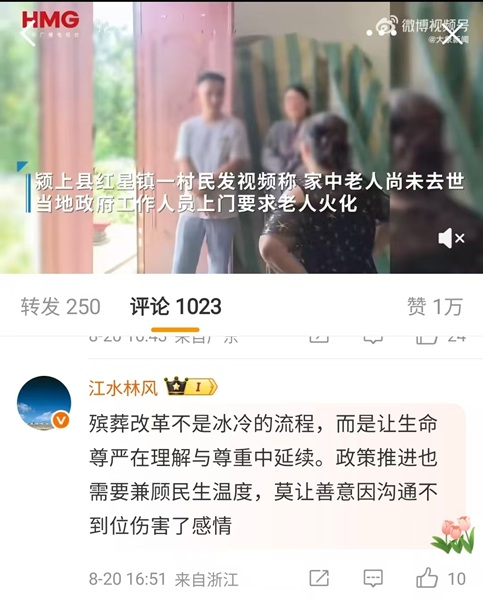

8月19日,安徽阜阳颍上县红星镇一村民发布视频称家中老人尚未去世,当地镇政府工作人员就上门要求火化。#老人未去世就被要求火化# 相关话题迅速登上热搜,红星镇政府工作人员回应称,工作人员当时正在进行殡葬改革政策宣传,并非要求立即火化。

在人未去世的情况下,登门入户进行殡葬改革政策宣传,未免太不合时宜。政策宣讲不是“赶任务”“达指标”,更应讲究人性化表达。地方所谓“殡葬改革宣传”的辩词,在人性和伦理面前是否太过苍白?

视频显示,村民家里老人躺在地上,工作人员站在门口,家属情绪激动。工作人员却告诉记者,当地有“人快去世时放在地上”的习俗。在视频下,网友一片声讨。“人还没去世,就上门,老人听见是什么感觉?!”“这哪是宣讲政策,简直是上门抢业绩!”

也有网友称“基层工作难做”。确实,基层工作是和群众“面对面”“零距离”打交道,而政策宣讲作为打开工作局面的沟通艺术,更应注重方式方法,更应顺势而为、因势利导、水到渠成,而非机械化程序化以“完成硬性指标”为工作标尺,更非不长眼色、不看时机一味“打直球”。正如事件本身,折射出部分基层治理已深陷“指标理性”的泥沼,沦为失去人性关怀的数字游戏。在“硬性指标”的驱使下,政策宣传不再是基于民需的沟通艺术,而异化为与时间赛跑的任务负担。

“政之所兴,在顺民心。”以人为本的标准刻度,恰恰是由其对待最脆弱个体的态度来标定的。手中的政策文件,是否比一位老人最后的安宁更为重要?对考核指标的追逐,是否比一个家庭在悲痛中获得尊重更为紧迫?向弥留之际的老人及其悲恸的家属“宣讲”火化政策的那一刻,行政冷酷便已穿透屏幕,刺痛整个社会的神经。纵有陋习待除,又岂能将政策的冰冷触手伸向尚存温热的躯体!

“把事情做在前面”是一种高效、前瞻的职业态度,但在复杂的现实生活中,并非所有工作都适合“往前赶”。事件中工作人员“往前赶”的逻辑,本质上是将工作手段错置为目的的行政短视,它将复杂的基层治理、移风易俗工作简化为机械的流程操作,全然剥离了政策应有的伦理内核与“以人为本”的人文光泽。纵有万般理由,亦不能逾越生者与逝者之间神圣的情感边界。

基层工作一旦剥离了“面对面、心贴心”的本质,便极易退化为合法包装下的权力傲慢,一种对脆弱个体的制度性霸凌。尤其是在社会治理的基层工作中,工作人员急需“换位思考”,培养“伦理敏感性”,在政策与人心可能产生冲突矛盾的边界地带保持审慎与敬畏。唯有将人的价值牢牢镌刻于公共行政的基因之中,让每一项政策实践都经得起人性检验,权力的运作才配称为对现代文明社会的治理。

首页

首页