2025年9月3日,晨光洒在长安街,中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念阅兵的号角即将奏响。这绝非简单的军事陈列,而是一个民族对历史的庄重回望,是伟大抗战精神在新时代的磅礴赓续。铁流滚滚,承载着八十年前的烽火记忆;旌旗猎猎,激荡着中华民族伟大复兴的磅礴伟力。

站在历史与未来的交汇点,我们当以阅兵为镜回望烽火岁月,以精神为炬照亮前行征程,在铭记中传承,于缅怀中奋进。

阅兵场上,每支受阅部队都是一部抗战史诗。血战刘老庄的英雄连队、雁门关伏击的锐旅劲卒、令敌胆寒的“老虎团”,这些镌刻荣光的番号,背后是无数先烈用生命铸就的忠诚。河南驻马店小伙张威作为国旗护卫队升旗手,将从人民英雄纪念碑前出发,将五星红旗升向蓝天,那抹鲜红里,有国家尊严,更有中原儿女的赤子情怀。不久前,汝南103岁抗战老战士叶春甫接过纪念章时颤抖的双手,诉说着河南与抗战的深刻联结。从年轻旗手到百岁老兵,跨越时空的身影,正是中原儿女为国奉献精神的延续,是河南在民族复兴征程上从未缺席的生动写照。

观阅兵忆峥嵘,中原精神映华夏。八十年前,河南绝非抗战“旁观者”,而是支撑民族危局的“硬脊梁”。作为华北抗战后方、华中抗战前线、保卫西北屏障、南北战场枢纽,这片土地战略分量极重,注定承载超乎寻常的牺牲与担当。

中国共产党领导河南军民,在日伪军“扫荡”、顽固派进攻、黄河决堤灾难与连年灾荒的叠加困境中,以“宁为玉碎不为瓦全”的决绝,打响一场场气壮山河的保卫战:1万余次战斗抗击牵制20余万日伪军,10万余日伪军命丧于此,10多万平方公里国土重回祖国怀抱,2000余万同胞重见天日。这组数字,是中原儿女用血肉之躯垒起的丰碑,是“罄河南之所有,尽贡献于国家”的赤诚见证。当时全省3000万人民即便衣食无着,仍以“出粮全国第一、出兵全国第二”的担当,为抗战胜利注入不可磨灭的中原力量。

中原大地的抗战史,是一部英雄辈出的精神史诗。杨靖宇在东北雪原以草根树皮为食,孤身与数倍之敌周旋,牺牲时仍保持射击姿势,其“腹中无粒米,肝胆照河山”的坚定,源自确山故土赋予的骨气;吉鸿昌组建察哈尔民众抗日同盟军,率部收复察东失地,“恨不抗日死,留作今日羞”的绝唱,是扶沟儿女的气节写照。彭雪枫驰骋江淮、董天知血洒太行、叶成焕捐躯长乐村、赵崇德夜袭阳明堡,这些河南籍英雄的名字,与抗战壮丽篇章融为一体。豫北焦作群众与八路军并肩作战,“怀川烽火燃,军民意志坚”的呐喊至今回荡;新密田种湾村清末石窑,曾是八路军豫西抗战指挥中枢,窑畔百年老柏虬枝裂石,如守护精神密码的哨兵;李先念从确山竹沟率百余人南下,在豫鄂边区筑起敌人无法撼动的堡垒,抗战胜利时发展为4万主力、30万民兵。这些事实表明,河南抗战精神是军民同心、生死与共的合唱。

八十年岁月流转,抗战硝烟散尽,但中原抗战精神从未褪色,在不同时代绽放新光芒。淮海战役中,河南人民“一切服从前线,一切支援前线”,用小推车推出胜利;抗美援朝时,豫剧大师常香玉带领剧团180天演出175场,筹集巨资捐赠战机。从战火年代到和平时期,中原儿女始终将“天下兴亡、匹夫有责”的爱国情怀化作报国行动。这种精神,是危难时刻挺身而出的勇气,是平凡岗位默默奉献的坚守,更是民族复兴征程攻坚克难的底气。

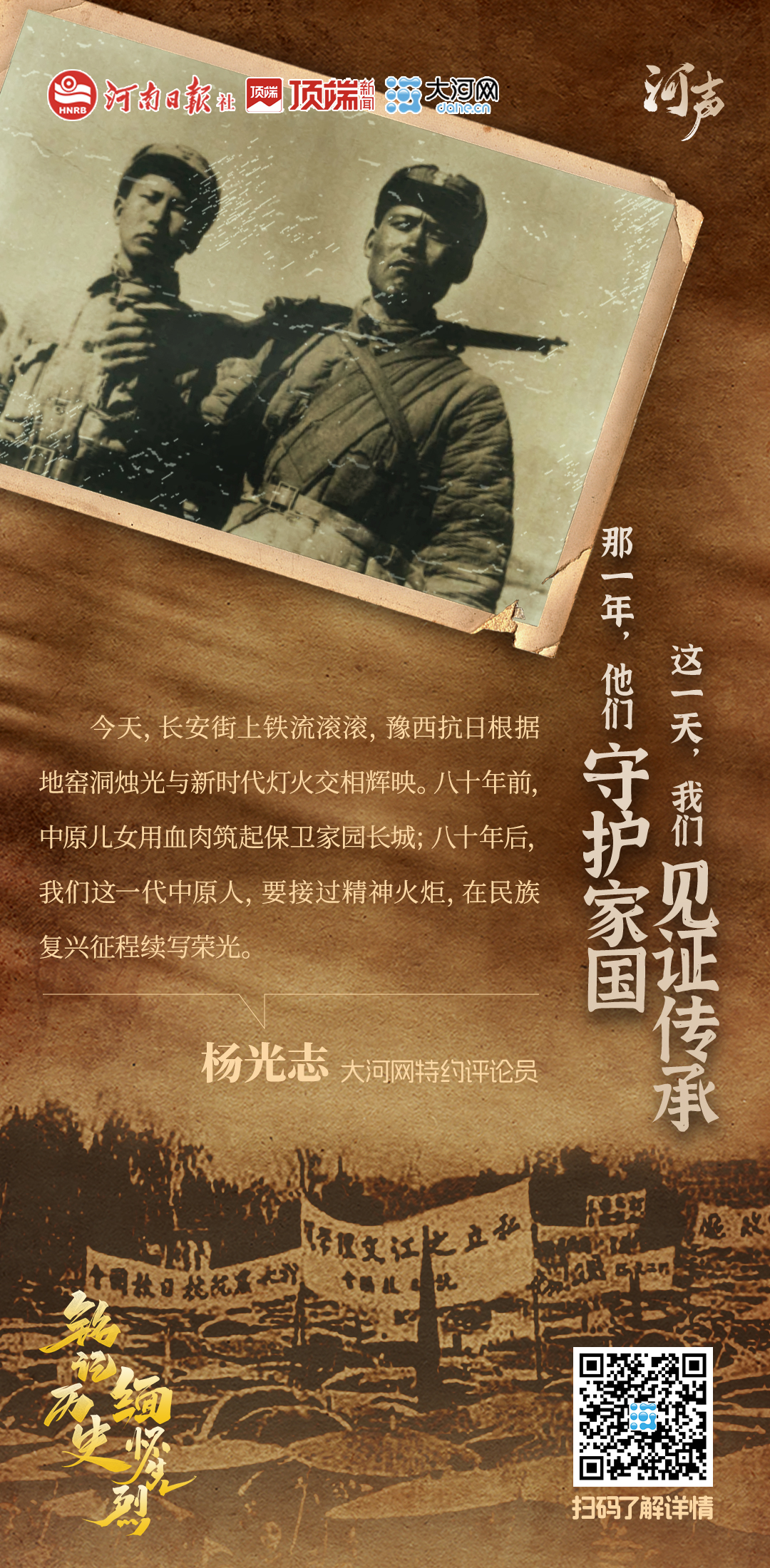

今天,长安街上铁流滚滚,豫西抗日根据地窑洞烛光与新时代灯火交相辉映。我们深知,纪念抗战胜利,不仅为缅怀先烈、珍爱和平,更为了从伟大抗战精神中汲取奋进力量。八十年前,中原儿女用血肉筑起保卫家园长城;八十年后,我们这一代中原人,要接过精神火炬,在民族复兴征程续写荣光。

从历史深处走来,向复兴未来走去。中原精神融入中华民族血脉,成为应对风险挑战、开创美好未来的精神支撑。让我们以阅兵为契机,铭记历史、传承精神,在新时代长征路上,以“功成不必在我、功成必定有我”的担当,书写辉煌篇章,让中原精神永耀华夏,让民族复兴梦想早日实现!(大河网特约评论员 杨光志)

首页

首页