近日,人民日报社理论部、政治文化部、人民网联合推出的“必胜——讲述抗战文物激发前行力量”专题片,让三件承载着民族记忆的文物“活”了起来,更使“三个必胜”背后的艰苦奋斗、无畏牺牲、人民至上精神,跨越数十载时光,深深叩击了当代国人的心灵。

从雪地里的印章,见证“艰苦奋斗”的钢铁意志。94年光阴流转,收藏在中国人民革命军事博物馆的杨靖宇印章仿佛仍淬着当年雪地里的凛冽寒气,呐喊着“必胜”的口号,在岁月中铿锵作响。“杨靖宇印”四个字,带我们与这位铁血将军穿越炮火与时光相遇,这枚印章不是冰冷的石头,而是将军信念的具象化:在装备悬殊、补给极少的困境里,“必胜”是支撑他与敌人周旋的精神火种,是中华民族面对强敌时“粉身碎骨浑不怕”的傲然骨气。全体党员干部要透过这枚印章,领悟穿越时空的精神坐标,感受共产党人“越是艰险越向前”的坚韧品格。当民生项目中遇到“硬骨头”,改革攻坚中碰到“拦路虎”,经济发展时面对“新挑战”,攥紧“不放弃”的韧劲,守住“不服输”的底气,让艰苦奋斗精神在强国建设、民族复兴的新征程上展现出最鲜活的注脚。

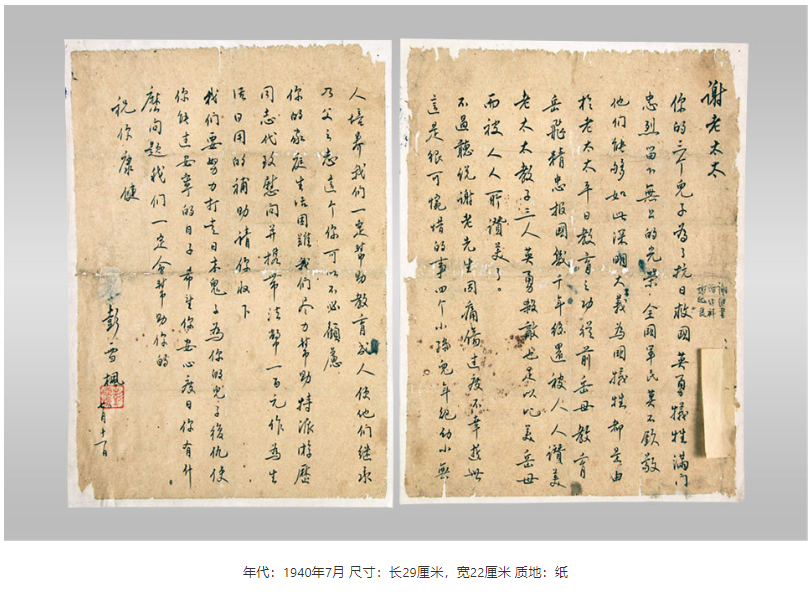

从烽火中的家书,传递“无畏牺牲”的赤子之心。杨靖宇将军的印章彰显着“战士的宣言”,彭雪枫将军写给谢老太太的慰问信则以滚烫的笔墨饱含着“感同身受、为民解忧”的同胞共情。“我们要努力打走日本鬼子,为你的儿子复仇”,字字千钧,是烽火岁月里最沉甸甸的承诺。1939年,谢老太太三位稚气未脱的儿子和无数热血同胞一样,怀揣着“保家卫国”的信念在抗日战争前线浴血奋战,用一代人的牺牲,换来了来之不易的和平。革命的胜利绝非一蹴而就的“奇迹”,背后是无数“舍小家为大家”的忍痛离别,是无数“以身许国”的慷慨赴死,是无数中国人用生命筑起的精神长城。全体党员干部要透过这封跨越时空的慰问信,深刻感悟共产党人“不负人民”的初心本色与“不畏牺牲”的铮铮骨气。以“功成不必在我、功成必定有我”的担当扛起使命、坚守初心,面对人民群众的“急难愁盼”、科技创新的“卡脖子”瓶颈等困境,拿出“不推诿、不逃避”的硬作风,敢于迎难而上、善于破局解题,让共产党人的精神血脉代代赓续、永传不息。

从人民的手榴弹,彰显“人民至上”的永恒真理。1941年,李恒彪加入冉庄民兵连,学会了制作手榴弹、地雷。中国人民革命纪念馆里的那枚抗战手榴弹,虽工艺朴素,却成为人民“站起来反抗”的象征,见证着“人民战争”的磅礴伟力。“人民至上”绝非抽象理念,而是在民族危亡时刻人民具象化的行动与坚守,是用锄头钢枪筑防线的团结抗争;用双手汗水建堡垒的无畏守护;以热血赤诚护家国的坚定担当。回望抗战,正是因为中国共产党来自人民,植根人民、依靠人民,中国的抗战才拥有了最坚实的根基、最深厚的力量源泉,这也是“人民战争必胜”的根本逻辑所在。全体党员干部要透过这枚手榴弹,参透“人民是历史的创造者,是真正的英雄”的真理,汲取“人民至上”的信仰力量与行动自觉。始终站稳人民立场,常听民声察民情,用心、用情、用力解决民心向背的实际问题,让“为民服务”落地见效;更要传承“密切联系群众,紧紧依靠群众”的传统,在推进乡村振兴、基层治理等重大工作中问计于民、问需于民,以实际行动回答“我是谁、为了谁、依靠谁”时代之问,让“人民至上”的理念在新时代的实践中持续焕发生机与活力。

“正义必胜!和平必胜!人民必胜!”这穿越时空的强音,源自10年前习近平总书记在天安门上的庄严宣示,在中国人民抗日战争暨反法西斯战争胜利80周年的今天依旧振聋发聩。这不仅是历史的回响,更是精神的火炬。这三件沉默的文物将承载着这份“必胜”精神,在代代传承中,照亮民族复兴的壮阔征途,点燃永不熄灭的希望之光!(黄厚望)

首页

首页