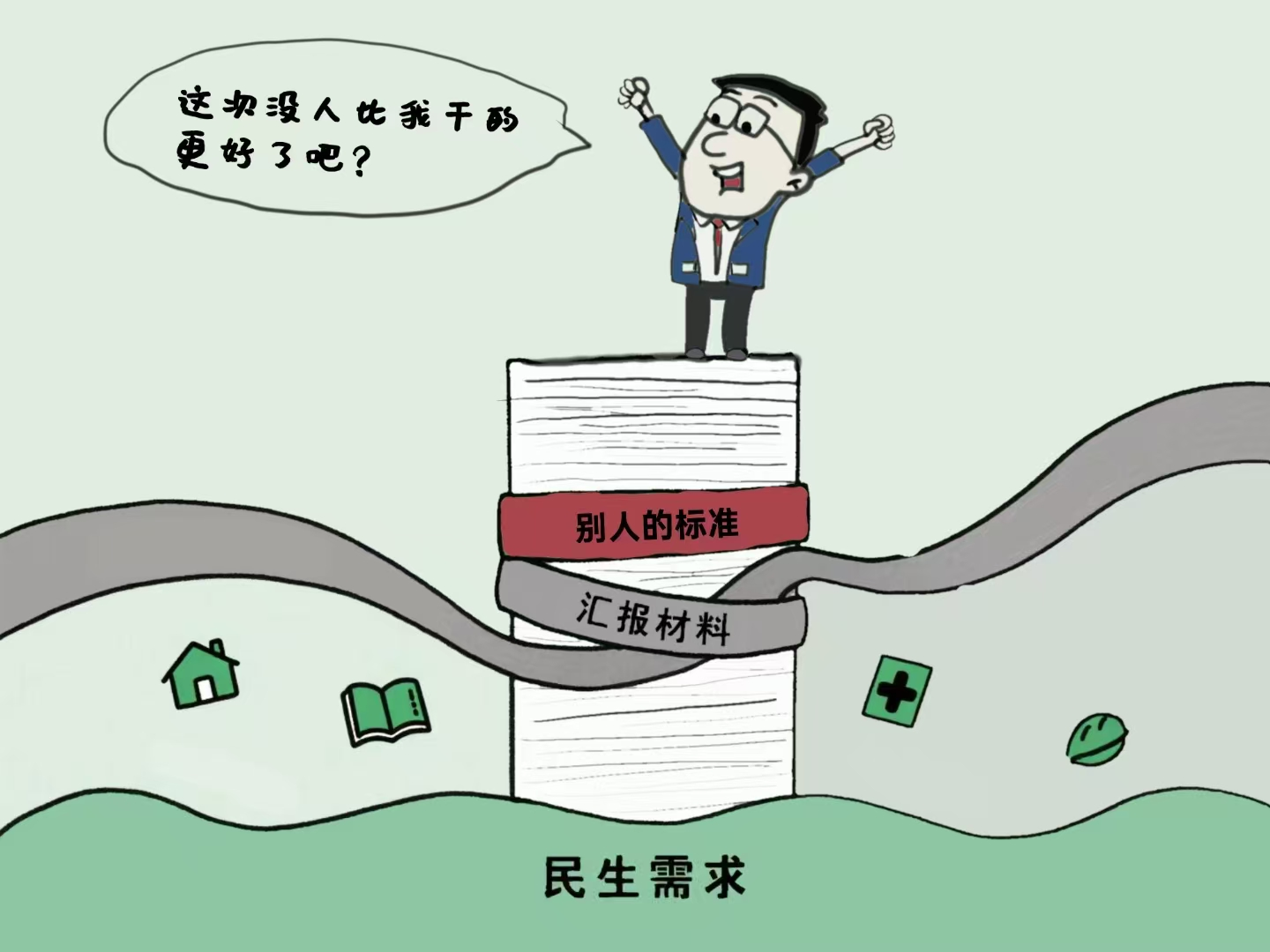

看到别人开会布置,自己便担心态度不够;看到别人台账成册,便唯恐准备不足;看到别人层层加码,也跟着步步加高。当下,基层减负各项工作稳步推进,但却有一些基层干部,将“开会次数”“台账厚度”“要求严苛度”等同于“工作重视度”,主动“攀比加码”,让自己陷入“内卷式内耗”。在这种错误思想引导下,工作标准不再以“实际需要”为标尺,而是以“别人的标准”为参照,最终让工作偏离了实效轨道,沦为徒有其表的“面子工程”。

细究“攀比加码”的根源,是一些干部的政绩观出现偏差。表面“积极响应”,仿佛只有“更严格”“更繁琐”才能体现工作“含金量”,实则“唯形式论”,把“跟着别人做”当作“不出错”的保护伞,让政策落实在主动攀比加码中变了味。

破除“攀比加码”,必须上下树牢“实效为要”的导向,让工作回归本源。一方面,要完善政绩考核体系,把“群众满意度”“问题解决率”“政策落实实效”作为核心评价指标,杜绝“唯台账”“唯会议”的形式主义考核,让干部从“比形式”转向“比实绩”。同时,对于一些辖区内个别地区不适合落实的工作,要根据下级反馈做好调研评估,并根据评估结果及时调整方案和考核指标,不能同一条考核标准“一竿子打到底”,反逼得不适合落实具体条款的地区硬着头皮“跟风”执行。另一方面,干部自身要摒弃“跟风思维”,增强独立判断能力,在落实政策时多问几个“为什么”“有没有必要”。接到上级部署,先结合本地实际研究需求,群众需要什么就推进什么,工作缺什么就补什么,以最高效率解决群众切实需求。

作风建设永远在路上,破除形式主义、官僚主义需要持续发力。“攀比加码”看似是“积极”,实则是“消极”;看似是“负责”,实则是“失责”。只有让每个干部都清醒认识到“实干才是硬道理”,不被形式主义的风气裹挟,不被盲目跟风的思维束缚,才能让基层工作焕发实实在在的活力。(大河网河声评论员 李一爽)

首页

首页