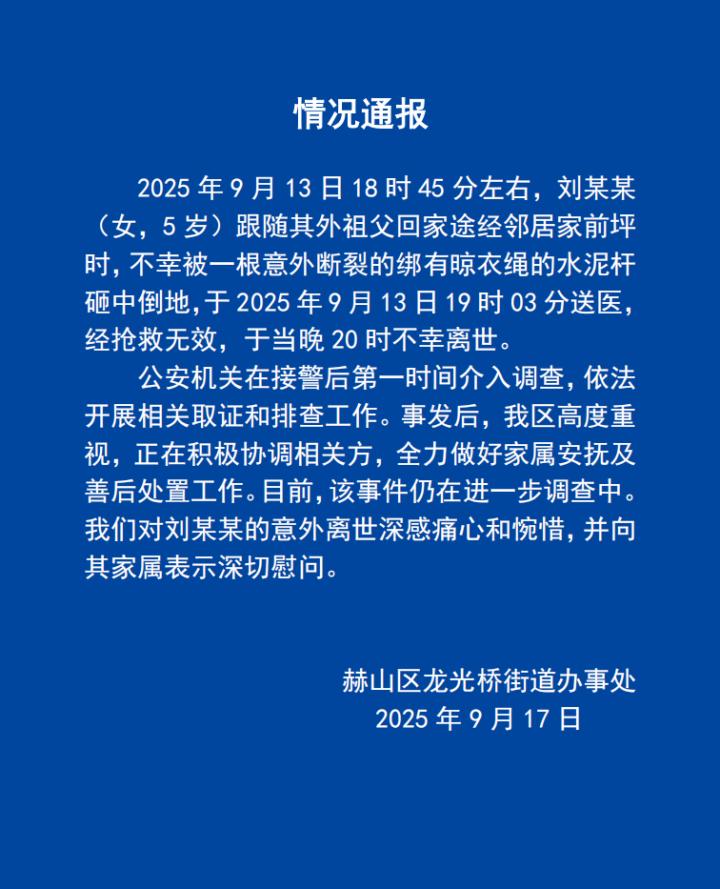

“没来得及多多地爱你,多多地陪你……”一场本可避免的悲剧,如同一记沉重的警钟,无情地暴露了公共安全治理领域长期存在的沉疴宿疾。在湖南益阳,5岁女孩被突然倾倒的水泥杆无情夺去了幼小的生命。父亲刘先生那句泣血的“没来得及……”,简单几个字,却饱含着无尽的悲痛与悔恨,也撕开了公共安全防线失守的残酷现实。这场悲剧不仅是一个家庭的灭顶之灾,更是对公共设施管理、责任落实与社会应急机制的沉重拷问。

事发后,家属的困惑与追问直指核心:“水泥杆究竟属于哪个部门?”报警后多个部门介入调查却仍未明确归属,凸显出责任划分的模糊与推诿之态。无论是电力部门、村委会还是街道办,公共设施的产权与管理责任何时成了“无人认领”的灰色地带?这种“九龙治水”式的管理真空,不仅让家属陷入无助,更暴露了基层治理中职责不清、监管失灵的深层问题。

废弃的水泥杆底部结构性断裂,这是一个明显的安全隐患,就如同一个隐藏在暗处的定时炸弹,随时都有可能爆炸;长期被用作晾衣杆,这反映出周边居民对其安全性的忽视,但更重要的是相关部门监管的缺失;多部门视而不见,从电力公司到村委会、街道办,各个关联部门仿佛都患上了“集体失明症”,对这一明显的安全隐患熟视无睹。这些细节,早已构成了一条完整的安全预警链,然而却没有一个部门真正重视起来,采取有效的措施加以解决。

相关部门对公共设施的“三不管”态度,本质上就是对公共安全的漠视,是在放任隐患逐渐转化为实质伤害。从历史的角度来看,城市的发展往往伴随着基础设施的建设与更新,但在这个过程中,安全管理水平却常常滞后。在过去的许多城市发展案例中,我们都能看到类似的情况。一些城市为了追求经济发展的速度,盲目地进行大规模的建设,却忽视了对公共设施的安全管理。这种城市发展速度与安全管理水平之间的鸿沟,正在用普通市民的生命来填补,这是多么的可悲和可怕。

幼童的生命代价,绝不能白白付出,必须转化为制度改进的动力。唯有尽快厘清责任,才能给逝者以交代,给生者以慰藉。更要对那些漠视公共安全、玩忽职守的人员进行严厉追责,让他们明白,在公共安全问题上,容不得半点马虎和懈怠。此外,推行公共设施“身份证”管理制度,实现从建设到报废的全周期追踪。就如同每个人都有自己的身份证一样,每一个公共设施也应该有自己的身份证,记录其建设、使用、维护等各个环节的信息,这样可以方便对公共设施进行管理和监督,及时发现和解决潜在的安全隐患。

公共安全是社会稳定和人民幸福的基石,它关系到每一个人的切身利益。这场本可防范的悲剧警示我们,当治理体系存在漏洞,每个公民都可能成为下一个受害者。我们满怀期许,冀望相关部门能切实付诸行动。以这桩令人痛心疾首的悲剧为契机,进行深刻反思探寻问题根源,进而开展全面且深入的公共安全排查和整治。只有这样,我们才能避免类似的悲剧再次发生,让每一个人都能生活在一个安全、和谐的社会环境中。(刘先卫)

首页

首页