近日,郑智化在微博为其“连滚带爬”的夸张表述致歉,承认用词不当并致谢现场服务人员。随着对深圳机场的激烈控诉到事实澄清的舆论反转,此事件超越个人言论争议的范畴,成为观察公众人物表达责任与社会权益进步的典型案例。事实上,公共议题的推进并非依赖情绪化叙事,而真实诉求的落地,恰恰需要在事实与表达之间找到平衡支点。

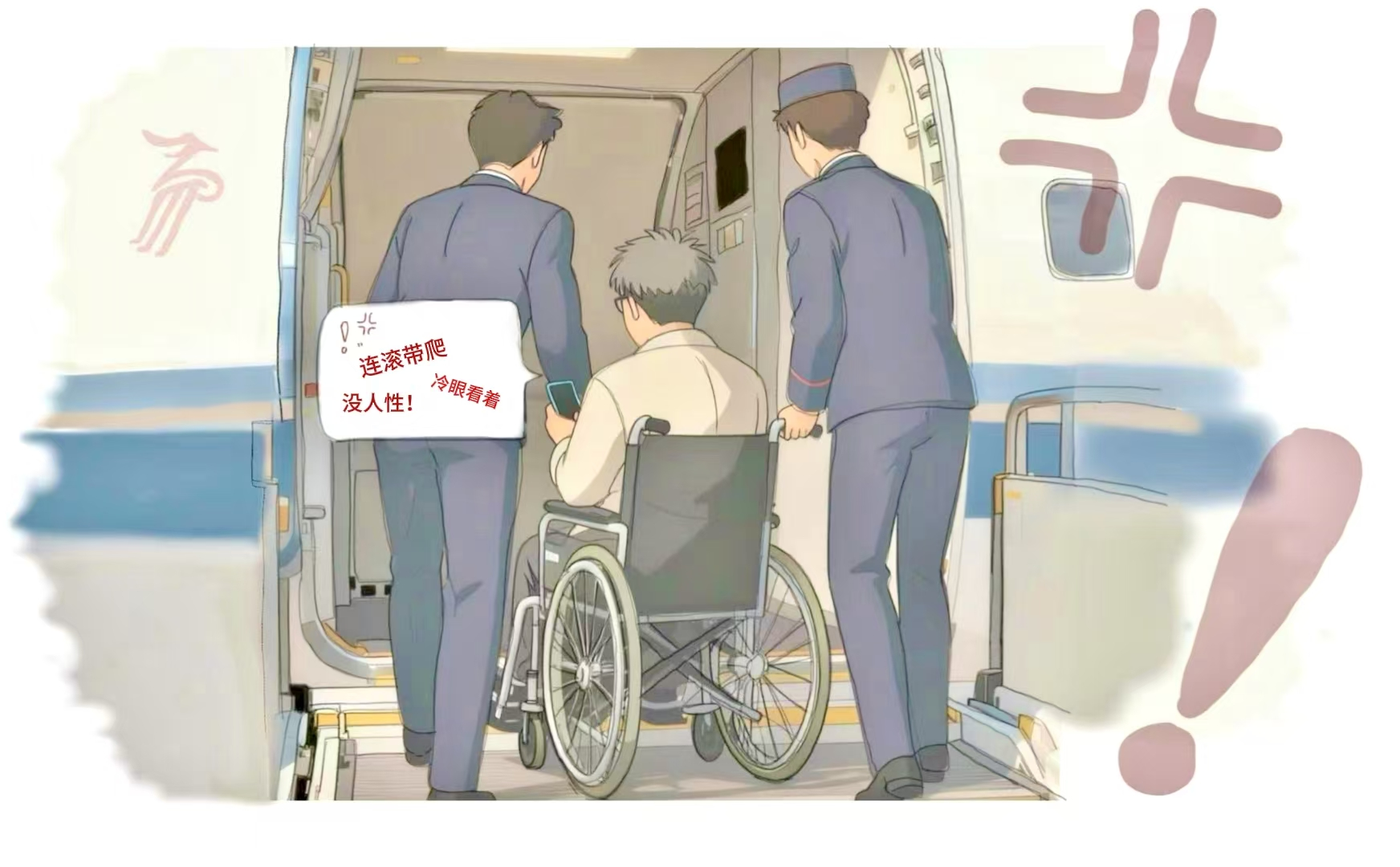

公众人物的发声天然带有放大效应,而作为兼具“残障群体代表”与“知名艺人”身份的郑智化,其言论更易带来舆论关注。他在微博上所发表的“轮椅推不上飞机”“司机冷眼看着”等言论引发众多网民共情和巨大舆论。深圳机场连夜致歉,并表达对特殊群体的重视。可随着监控画面的曝光,事件走向瞬间改变——两名地服人员扶护、空乘接应的场景,与“连滚带爬”的描述形成明显反差。舆论也从对“服务冷漠”的谴责,转向对“表述失真”的质疑。或许情绪化的表达能在短期抢占舆论高地,但弱势群体的维护权更需要锚定事实,若是因细节失实消耗公众信任,最终损害整个群体的发声公信力。

值得庆幸的是,这场争议没有止步于言论对错的争执,而是推动了公共服务的实质进步。深圳机场迅速出台的三项措施——为轮椅乘客提供廊桥保障、增加保障人员、试点坡度登机连接装置,精准回应了残障旅客登机难的核心问题。而郑智化也在道歉中说道:“事件引发对少数群体利益的关注,比个人感受意义更大”,让事件完成了从个人纠纷到制度完善的飞跃。这恰是争议所带来的积极一面:即使最初的表达可能存在瑕疵,但只要指向的问题真实存在,在舆论监督之下,主体反思后依然能做出建设性的改变。

很长时间内,残障群体的出行困境一直被忽视,此次事件中,公众在讨论“合理维权”与“夸大表述”的界限时,也关注到“20厘米高度差”背后存在的服务细节盲区。人们从对个体情绪的站队转向对制度漏洞的审视,恰恰说明社会对弱势群体权利的关注,也从朴素的同情走向理性的制度追问。这种进步,远比单一事件的是非判断更具长远意义。

郑智化的道歉与机场的整改,构成了一次公共议题的“纠偏与进阶”。对公众人物而言,发声的力量不在于言辞的激烈程度,而在于事实;而社会对弱势群体的关怀,既要倾听个体诉求,更要依托制度建设。当情绪退潮,留下的应是更完善的服务体系与更理性地表达共识。(重庆大学 徐静蕾)

首页

首页